Lipidsenker − Anwendung, Wirkung und Nebenwirkungen

Schnelleinstieg in unsere Themen

Zusammenfassung

Lipidsenker sind Medikamente, die auf die Konzentration der Blutfette (Lipide) wirken. Einige Beispiele für solche Wirkstoffe sind Statine, Fibrate oder Anionenaustauschersalze. Sie finden unter anderem Anwendung bei erhöhtem Cholesterinspiegel im Blut, familiär bedingten Erhöhungen von Lipiden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Unerwünschte Wirkungen sind beispielweise Magen-Darm-Beschwerden oder Kopfschmerzen.

Was sind Lipidsenker?

Hohe Blutfettwerte gehen mit erheblichen Risiken für das Herz-Kreislauf-System einher. Lipidsenker wirken auf die Spiegel der Blutfette, doch neben der medikamentösen Einnahme von Lipidsenkern ist es wichtig, die Ernährungs- und Lebensgewohnheiten anzupassen, denn: Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung helfen ebenso, die Blutfette zu senken.

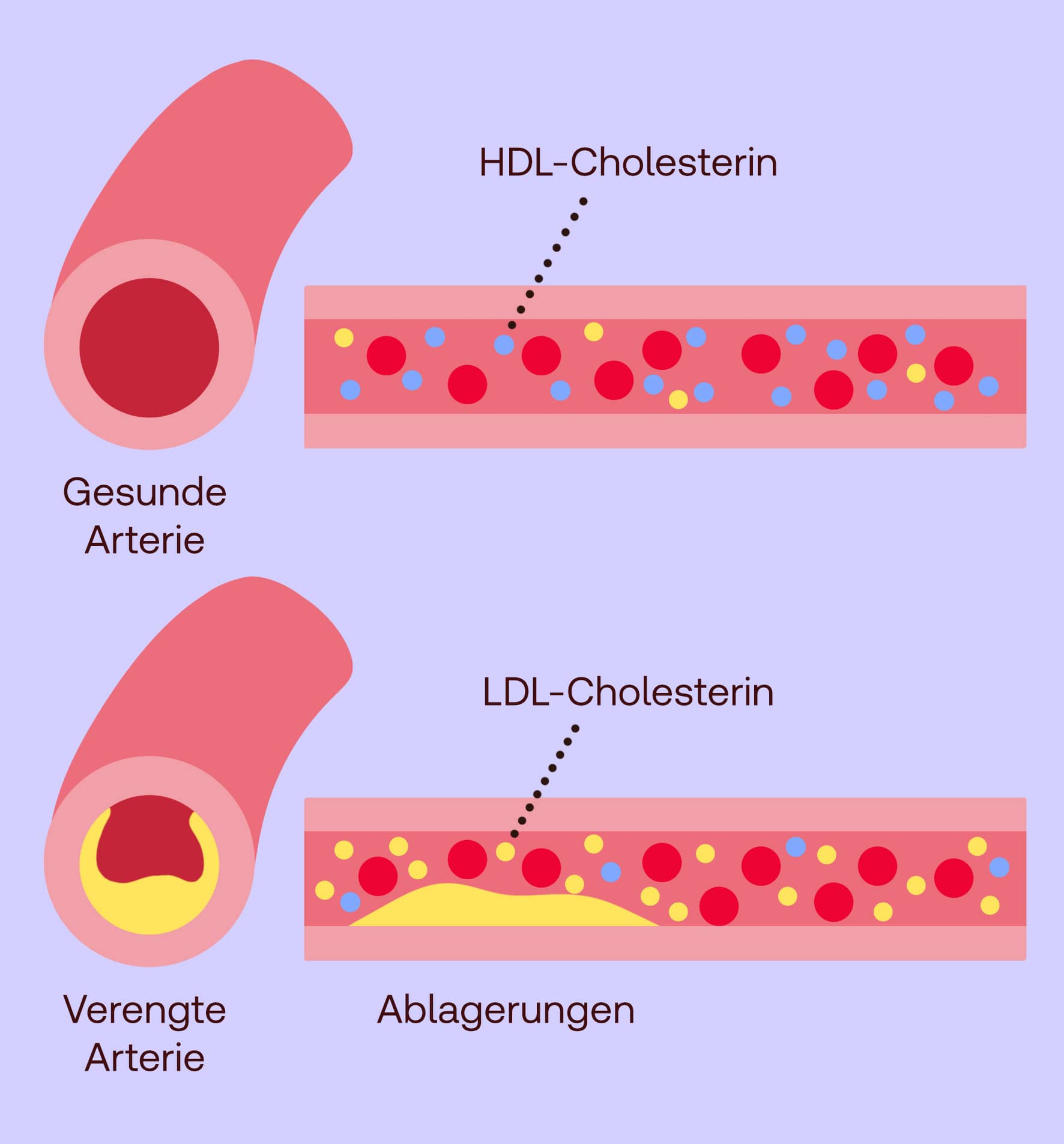

Lipidsenker wirken auf die verschiedenen Lipide im menschlichen Körper. Lipide, zum Beispiel Cholesterin oder fettlösliche Vitamine, sind häufig an Proteine gebunden. Man kann diese Bindungen anhand ihrer Dichte einteilen, also danach, wie schwer ein Molekül gemessen an seiner Größe ist: Als LDL (Low-Density-Lipoprotein) bezeichnet man Verbindungen mit geringer Dichte und als HDL (High-Density-Lipoprotein) Verbindungen mit einer hohen Dichte. Dabei besteht beispielsweise LDL zur Hälfte aus Cholesterin und aus anderen Proteinen und Lipiden.

Wie wirken Lipidsenker?

Blutfette spielen eine erhebliche Rolle bei Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, da sie die Entstehung von Arteriosklerose, der sogenannten Arterienverkalkung, begünstigen. Die Blutfette lassen sich unterteilen in LDL-, HDL-Cholesterin und Triglyzeride. In seltenen Fällen können zu hohe Cholesterinwerte angeboren sein.

Das HDL-Cholesterin ist auch bekannt als das „gute“ Cholesterin: Es wird nicht durch Lipidsenker reduziert und ist eher vorteilhaft für den Körper, weswegen der HDL-Cholesterin-Spiegel nicht zu niedrig sein sollte. Das LDL-Cholesterin und die Triglyceride hingegen sind für die Therapie mit Lipidsenkern am relevantesten. Sie lagern sich unter anderem in Blutgefäßen ab und sorgen so dafür, dass sich die Arterien verengen.

Es gibt verschiedene Wirkgruppen, die sich in ihrer Wirkweise unterscheiden. Einige Beispiele dafür sind:

- Statine

- Anionenaustauscherharze

- Fibrate

- Ezetimib

Statine sind Hemmstoffe eines bestimmten Enzyms des Cholesterin-Kreislaufs, der HMG-CoA-Reduktase. Dieses Enzym ist ein wichtiger Bestandteil der Bildung von Cholesterin in der Leber und wird in seiner Funktion gehemmt, wenn Statine eingenommen werden. Dadurch, dass weniger Cholesterin neu gebildet werden kann, versucht der Körper das im LDL enthaltene Cholesterin freizusetzen. Dazu wird LDL aus dem Blut aufgenommen und Cholesterin abgebaut.

Mit Statinen lässt sich der LDL-Spiegel im Blut um bis zu 30–50 % senken. Gleichzeitig erhöht sich dadurch der HDL-Spiegel. Beispiele für Statine sind Pravastatin oder Simvastatin.

Eingenommen, binden Anionenaustauscherharze die Gallensäure im Darm und ermöglichen es so, diese mit dem Stuhl auszuscheiden. Gallensäuren bestehen zu einem großen Anteil aus Cholesterin und werden aufgrund der vermehrten Ausscheidung in der Leber nachgebildet. Dafür verwendet der Körper das im Körper enthaltene Cholesterin, wodurch der Blutfettspiegel sinkt.

Zu den Anionenaustauscherharzen gehören Wirkstoffe wie Colestyramin oder Colesevelam. Für die Behandlung werden in der Regel 10−30 g Colestyramin pro Tag empfohlen.

Fibrate wirken auf die Triglyceride, die eine weitere Gruppe der Blutfette darstellen. Fibrate sorgen durch einen vermehrten Abbau der Triglyceride dafür, dass ihre Konzentration im Blut sinkt. Gleichzeitig reduzieren sie auch den LDL-Spiegel und sorgen so für einen höheren HDL-Wert im Blut. Zu den Fibraten zählen unter anderem Gemfibrozil und Fenofibrat.

Ezetimib verhindert, dass über die Mahlzeiten zu viel Cholesterin aufgenommen und weiterverarbeitet wird. Dafür hemmt es einen bestimmten Transporter, den Niemann-Pick-C1-like-1-Transporter (NPC1L1-Transporter), der für die Aufnahme von Cholesterin aus der Nahrung verantwortlich ist.

Wie und bei welchen Beschwerden sollten Lipidsenker eingenommen werden?

Ärzte setzen Statine bei erhöhten LDL-Spiegeln sowie einem akuten oder durchgemachten Herzinfarkt ein. Sie wirken am effektivsten, wenn sie abends eingenommen werden. Das liegt daran, dass nachts die Aktivität eines bestimmten Enzyms, das eine Schlüsselrolle bei der Produktion von Cholesterin einnimmt – die 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase (HMG-CoA-Reduktase) – am größten ist.

Anionenaustauscherharze wie Colestyramin sind bei familiär bedingt erhöhten Blutfetten, der familiären Hypercholesterinämie, sinnvoll. Auch bei bestimmten Durchfallerkrankungen oder der Gelbsucht setzen Ärzte sie ein. Wichtig ist es, Anionenaustauschersalze nicht parallel mit anderen Medikamenten einzunehmen, da sie im Magen-Darm-Trakt die Aufnahme anderer Wirkstoffe beeinflussen. Daher ist es wichtig, auf einen zeitlichen Abstand von wenigen Stunden zu achten, wenn noch andere Medikamente eingenommen werden.

Fibrate werden häufig bei familiär bedingt erhöhten Triglycerid-Werten (familiäre Hypertriglyzeridämie) verschrieben.

Nicht eingenommen werden sollten Lipidsenker bei bekannter Unverträglichkeit. Auch Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel die Fruchtzucker-Unverträglichkeit, sprechen gegen die Einnahme von bestimmten Lipidsenkern.

Bei schweren Einschränkungen der Nierenfunktion sollten keine Statine eingenommen werden.

Welche Nebenwirkungen können bei Lipidsenker auftreten?

Aufgrund der verschiedenen Wirkweisen sind diverse Nebenwirkungen möglich. Gemeinsame Nebenwirkungen sind beispielsweise:

- Übelkeit, Erbrechen

- Magen-Darm-Beschwerden

- Kopfschmerzen

Statine sind in der Lage, den Blutzucker zu erhöhen, und gehen mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung eines Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) einher. Als eine Nebenwirkung von Statinen kann sich eine Muskelschwäche (Myopathie) entwickeln. Auch ein Abbau der Muskelzellen und damit die Zerstörung der Skelettmuskulatur (Rhabdomyolyse) ist möglich. Das Risiko für diese Nebenwirkung erhöht sich mit dem Alter des Patienten.

Kann es bei Lipidsenkern zu Wechselwirkungen kommen?

Anionenaustauschersalze wie Colestyramin beeinflussen die Aufnahme von anderen Medikamenten und Vitaminen im Magen-Darm-Trakt. Dazu zählen: Blutverdünner (Cumarine), Verhütungsmittel (Kontrazeptiva) oder Schilddrüsenhormone. Werden die Medikamente zeitgleich eingenommen, ist es möglich, dass die gewünschte Wirkung ausbleibt.

Veröffentlicht am: 29.10.2024

Das könnte Sie auch interessieren

Quellen

[1] Bönisch, H.: Duale Reihe Pharmakologie und Toxikologie. Thieme, Stuttgart 2016

[2] Herdegen, T.: Kurzlehrbuch Pharmakologie und Toxikologie. Thieme, Stuttgart 2019

[3] Strandberg, T. et al.: Role of Statin Therapy in Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Elderly Patients. Current Atherosclerosis Reports 21, Nr. 8 (20. Mai 2019): 28

[4] Tomaszewski, M. et al.: Statin-Induced Myopathies. Pharmacological Reports: PR 63, Nr. 4 (2011): 859–66

Unsere Qualitätssicherung

"Die Beratung und Information unserer Kunden liegt uns besonders am Herzen: Mit dem Ratgeber erhalten Sie kompaktes Apotheker-Wissen zu vielen Gesundheitsthemen – recherchiert und geschrieben von unserem Experten-Team."

Als leitende Apothekerin steht Theresa Holler mit Ihrem großen Apotheker-Team hinter unseren Ratgebern. Hier erhalten Sie immer fundiertes Wissen zu vielen verschiedenen Gesundheitsthemen. Mit dem Ratgeber von SHOP APOTHEKE können Sie sich nicht nur schnell über verschiedene Themen informieren, Sie erhalten außerdem wichtige Apotheker-Tipps zu bewährten Arzneimitteln.